В русском языке существует два вида синтаксических отношений - сочинительная и подчинительная связь. Именно связь вместе с служит основой для всего

Сочинение подразумевает сочетание практически равноправных с синтаксической точки зрения слов или частей (По небу быстро бежали облака, носились испуганные ветром птицы. Она читала стихотворение громко, уверенно, выразительно. Умный и красивый, он всегда был завидным женихом). Подчинение, напротив, свидетельствует о зависимом положении одного слова (или части предложения) от другого (Положить на стол. Я вышла из комнаты, потому что стало душно).

Сочинительная связь неоднородна. Существует противительная, соединительная, разделительная разновидности. Показателем является союз. При этом некоторые русоведы называют «бесформенными словами», поскольку ни собственной формы, ни собственного значения они не имеют. Задача их - устанавливать равноправные отношения разного вида (значения) между словами и частями предложения.

Сочинительная противительная связь выражается при помощи (но, однако, все же, а, да (в знач. «но») (С утра было очень холодно, но солнце светило ярко. Я сомневался в успехе, однако меня никто не слушал).

Сочинительная связь соединительная присутствует в предложениях, действие которых происходит в один момент. Он выражается соединительными союзами (и, да и, тоже, ни…ни, также, не только…но и, да (в знач. «и») (Я очень боялась кататься на карусели, да и мои друзья изрядно трусили. Не только детям понравился последний сериал, но и взрослые старались не пропустить ни серии).

Сочинительные разделительные союзы (или, то…то, либо, не то…не то) являются показателем того, что возможно только одно действие из всех перечисленных либо эти действия происходят по очереди (Либо ты оставляешь нам расписку, либо мы не дадим тебе нужной суммы. То снег срывается с мутного неба, то идет мелкий холодный дождь. Не то слезы боли катились по его лицу, не то просто капли дождя стекали).

Сочинительная связь в простом предложении нужна для того, чтобы раздвинуть его границы, показать, что несколько подчиненных членов находятся в одинаковых отношениях с главным (Пришли гости и проповедник. Он был рассержен, но не зол. Увидимся сегодня или через пару дней. Это видели не только дети, но и взрослые).

В таких равноправных отношениях могут состоять:

- уточняющие и уточняемые слова. (Мы увиделись позже, вечером. Она ждала в парке, в беседке).

- Пояснительные члены предложения с поясняемыми словами, к которым они присоединяются либо с помощью союзов, либо без них (Префикс, или приставка, служит для образования новых слов).

- Присоединительные члены с теми словами, к которым они присоединяются. (Некоторые гости, особенно молодые, были удивлены великолепием праздника).

Некоторые филологи считают, что слова, объединенные при помощи сочинительной связи, образуют сочинительные словосочетания. Обычно все слова в них выражены одной частью речи (дикие и свободные; дерзкие, но осторожные). Однако встречаются другие конструкции, в которых части сочинительного словосочетания выражаются разными частями речи (Отважный (прил.), но взволнованный (прич.)).

Такие конструкции в предложении являются одним членом, образуя однородные ряды. (Страстный, но сумбурный монолог не убедил слушателей).

И сочинительные словосочетания, и предложения с сочинительной связью при произнесении сопровождаются интонацией перечисления.

Сочинительная связь в свидетельствует о равноправии частей (Я пришла вовремя, но библиотека была закрыта. Мы постарались, да только планер так и не взлетел).

Сочинительная связь

Средства выражения синтаксических связей в словосочетаниях

III. Наречные словосочетания

1. Словосочетания с наречием (например: очень удачно , по-прежнему хорошо ).

2. Словосочетания с именами существительными (например: далеко от дома , наедине с сыном , незадолго до экзаменов ).

Синтаксическая связь - формальные строевые отношения между компонентами синтаксических единиц, выявляющие смысловые связи (синтаксические отношения) и выраженные средствами языка.

Средства выражения синтаксических связей в словосочетаниях и простых предложениях:

1) формы слов:

· форма падежа существительных;

· число, род, падеж прилагательных;

· лицо, число, род спрягаемых форм глаголов.

2) предлоги;

3) порядок слов;

4) интонация (в письменной речи выражена с помощью знаков препинания).

Синтаксические связи делятся на сочинительные и подчинительные, которые противостоят друг другу по признаку наличия/отсутствия отношения «хозяина» и «слуги» в синтаксической конструкции.

При сочинении компоненты однофункциональны. Эта связь характеризуется количеством объединяемых компонентов конструкций, т.е. признаком открытости/закрытости.

При закрытой сочинительной связи могут быть соединены только два ее компонента (не сестра, а брат ; ты любишь горестно и трудно, а сердце женское шутя ). Обязательно выражена союзами противительными (а , но ), градационными (не только...но и ; да и ), пояснительными (а именно , то есть ).

При открытой сочинительной связи может быть соединено сразу неопределенное количество компонент. Может быть выражена без союзов или с помощью соединительных (и , да ) и разделительных (или , либо , также и др.) союзов.

При подчинении роль компонентов в создании конструкции различна, они разнофункциональны. Русский язык обладает разными формальными средствами выражения подчинительной связи. Эти средства группируются в три основных вида.

Первый вид формального выражения зависимости - это уподобление формы зависимого слова формам слова главенствующего; такое уподобление осуществляется в тех случаях, когда зависимое слово изменяется по падежам, числам и родам (это - имя прилагательное, включая местоименные прилагательные, порядковые числительные и причастия), по падежам и числам (это - имя существительное) или по падежам, кроме им. п. и, за некот. исключ., вин. п. (числительные); напр.: новый дом (нового дома , новому дому ...), опоздавшие пассажиры , мой брат , первый рейс ; дом-башня , завод-гигант ; трех столов , четырьмя столами , нескольким спортсменам . Условием для образования такой связи является возможность совпадения у соединяющихся слов падежа, числа и рода - при зависимости прилагательного, или падежа и числа либо только падежа - при зависимости существительного (дом-башня , в доме-башне ..., ясли-новостройка , в яслях-новостройке ...).

Второй вид формального выражения зависимости - постановка зависимого слова в форме косвенного падежа без предлога или с предлогом (присоединение к слову падежной формы имени); главным словом при такой связи может быть слово любой части речи, а зависимым - существительное (включая местоимение-существительное, количественное и собирательное числительное): читать книгу , сердиться на ученика , въехать во двор , сойти за жениха , следить за приборами , находиться в городе , работать за семерых , приезд отца , покупка дома , награда победителям , экзамен по математике , город на Волге , способный к наукам , наедине с собой , сильнее смерти , некто в маске , первый с краю .

Третий вид формального выражения зависимости - присоединение к главенствующему слову такого слова, которое не имеет форм изменения: наречия, неизменяемого прилагательного, а также инфинитива или деепричастия, которые синтаксически ведут себя как самостоятельные слова. Главным словом при этом может быть глагол, существительное, прилагательное, количественное числительное, а также - при сочетаниях с наречием местоимение-существительное. При этом виде связи формальным показателем зависимости служит сама неизменяемость зависимого слова, а внутренним, семантическим показателем - возникающие отношения: бежать быстро , поворот направо , цвет беж , шинель внакидку , золотистый сбоку , шестой слева , трое наверху , приказ наступать , решиться уехать , поступить умнее , люди постарше , кто-нибудь поопытнее .

В современном русском языке традиционно выделяется три вида подчинительной связи: согласование, управление и примыкание. При разграничении и определении этих связей должны приниматься во внимание не только строго формальные виды соединения, но и неотделимая от этих видов значимая сторона связи, т. е. возникающие на ее основе отношения.

Согласование - это подчинительная связь, которая выражается уподоблением формы зависимого слова форме главенствующего слова в роде, числе и падеже, либо в числе и падеже, либо только в падеже, и означает отношения собственно определительные: новый дом , кто-то чужой , дом-башня , ясли-новостройка . Главным словом при согласовании может быть существительное, местоимение-существительное и количественное числительное в форме им.-вин. п. При информативно недостаточных словах согласование совмещает определительное значение со значением восполняющим и таким образом приобретает признаки сильной связи: веселенькое дело , непостижимые вещи .

Управление - это подчинительная связь, которая выражается присоединением к главенствующему слову существительного в форме косвенного падежа (без предлога или с предлогом) и означает отношения восполняющие или объектные либо контаминированные: объектно-восполняющие или объектно-определительные. Главным словом при управлении может быть слово любой части речи: стать ученым , пребывать в неведении , мастак на выдумки , склонный к размышлениям , два студента , наедине с собой ; читать книгу , покупка дома , сердитый на всех ; нарваться на грубость ; добраться до дома , съехать с горы ..

Примыкание - это подчинительная связь, существующая в двух видах, из которых каждый получает самостоятельное определение. Различается примыкание в узком смысле слова (или собственно примыкание) и примыкание в широком смысле слова (падежное примыкание). Собственно примыкание - это связь, при которой в роли зависимого слова выступают слова неизменяемые: наречие, неизменяемое прилагательное, а также инфинитив, или деепричастие. При этом могут возникать различные отношения: при примыкании инфинитива - восполняющие (), объектные (учиться рисовать , согласиться поехать ), или обстоятельственно-определительные (зайти поговорить ); при примыкании наречия, деепричастия - определительные (говорить медленно , читать быстрее , необычайно интересный , город ночью , второй слева ) или определительно-восполняющие (находиться поблизости , обойтись дорого , числиться здесь , становиться умнее ); при примыкании неизменяемого прилагательного - собственно определительные (цвет индиго , волны цунами , юбка мини , мальчик постарше ). Главенствовать при этой связи может слово любой части речи.

Падежное примыкание - это присоединение к главному слову (любой части речи) падежной (без предлога или с предлогом) формы имени с определительным значением: приехать пятого мая , прийти к вечеру , ложка из дерева , город на Волге , домик в два окошка , серый в клеточку , красивый лицом , крышка чайника , впереди на шаг , кто-то в голубом , первый в шеренге . При падежном примыкании возникают отношения определительные, субъектно-определительные или - при информативно недостаточных словах, требующих обстоятельственного распространителя, - обстоятельственно-восполняющие (находиться на берегу , числиться на заводе , обойтись в сто рублей , задолго до рассвета ).

Основные синтаксические единицы (словоформа, словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое), их функции и структурная характеристика.

Синтаксические единицы - это конструкции, элементы (компоненты) которых объединены синтаксическими связями и отношениями.

Словоформы - минимальные синтаксические построения, обслуживающие смысловую сторону синтаксических построений; элементами словоформ являются окончания и предлоги. Словоформы являются строевыми элементами синтаксических единиц: словосочетания, простого предложения, сложного предложения, сложного синтаксического целого, которые являются основными синтаксическими единицами.

Словосочетание – это исторически сложившиеся в языке форма грамматического объединения двух или более знаменательных слов, лишенные основных признаков предложения, но создающие расчлененное обозначение единого понятия. Словосочетания: 1) не являются коммуникативными единицами языка, входят в речь только в составе предложения; 2) не имеют предикативных значений, интонации сообщения; 3) выступают как номинативные средства языка, называя предметы, их признаки, действия; 4) имеют парадигму изменения. Словосочетание - синтаксическая единица, состоящая из 2-х и более знаменательных слов, объединенных подчинительной связью.

Простые словосочетания состоят из двух полнозначных слов. К простым словосочетаниям относятся также те, которые включают аналитические формы слова: буду говорить откровенно, самое синее море; и те, в которых зависимый компонент - это синтаксическое или фразеологическое единство: человек низкого роста (= низкорослый).

Сложные словосочетания состоят из трех и более полнозначных слов и представляют собой различные комбинации простых словосочетаний или слова и словосочетания. 1.Простое словосочетание и зависимая от него отдельная словоформа: красивое платье в горошек. 2.Стержневое слово и зависимое от него простое словосочетание: здание с белыми колоннами.3. Стержневое слово и две (и больше) зависимые словоформы, не образующие словосочетания (не связанные друг с другом). Это некоторые глагольные словосочетания, в которых глагол способен распространяться двумя существительными: положить доски в ряд, вовлечь друзей в работу.

Основным признаком предложения как синтаксической единицы является предикативность , включающая в себя значения объективной модальности и синтаксического времени (основные грамматические значения предложения). Каждое предложение имеет определенную интонационную оформленность . Центральной грамматической единицей синтаксиса является простое предложение. Это определяется тем, что простое предложение представляет собой элементарную единицу, предназначенную для передачи относительно законченной информации.

Сложное синтаксическое целое, или сверхфразовое единство

,- это сочетание нескольких предложений в тексте, характеризующееся относительной завершенностью темы (микротемы), смысловой и синтаксической спаянностью компонентов. Сложные синтаксические целые являются средством выражения смысловых и логических единств.

Отдельные предложения в составе сложных синтаксических целых объединяются межфразовыми связями, которые осуществляются при помощи лексической преемственности, а также специальными синтаксическими средствами. Структурными средствами организации самостоятельных предложений в составе сложных синтаксических целых являются союзы в присоединительном значении, анафорически употребленные местоимения, наречия, обстоятельственные сочетания, модальные слова, порядок слов, соотнесенность видо-временных форм глаголов, возможная неполнота отдельных предложений.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом воздухе

. - Предложения в составе сложного синтаксического целого связаны обозначением действия (первое предложение) и его результата (второе предложение), общностью видо-временных форм глаголов-сказуемых и единством интонации.

2. Система синтаксических отношений и синтаксических связей в русском языке и грамматические средства их выражения.

Синтаксические отношения в предложении и словосочетании:

1. Предикативные (координация – грамматические характеристики есть у обоих слов

(Я сижу), соположение – грамматических соответствий нет (Я в отчаянии. Ты дома?), тяготение – связь между подлежащим и сказуемым осуществляется через третий компонент (Лекция оказалась скучной))

2. Субординативные (это связь прямая и односторонне направленная, связь подчиняющего и подчиненного. Такая связь реализуется тремя основными способами: согласованием, управлением и примыканием.)

3. Сочинительные

4. Полупредикативные (между определяемым словом и обособленным членом)

5. Присоединения (для предельной актуализации. Я тебя поцелую потом. Если захочешь. (если захочешь - парцеллят))

Детерминанты – свободный распространитель предложения. Обычно располагается в начале предложения.

Синтаксические связи в словосочетании бывают такие:

-Атрибутные (существительному подчиняются другие части речи): желание учиться, первый дом .

-Объектные (подчинение глаголу или сущ., прил. в значении близком к глаг.): стрелять из пистолета , достойный награды (= удостоиться награды ).

-Субъектные (подчинение страд. глаголу): данный людьми .

-Обстоятельственные : бежать лесом, сказать в шутку .

-Восполняющие (есть недостаточность смысла в обоих словах): слыть недотёпой .

3. Словосочетание как синтаксическая единица. Словосочетания свободные и несвободные. Типология словосочетаний.

Словосочетание - это смысловое и грамматическое объединение двух (или нескольких) знаменательных слов или форм слов, проявляющее их подчинительные свойства. Компонентами словосочетания являются: 1) главное слово (или стержневое) и 2) зависимое слово. Главное слово - это слово грамматически независимое. Зависимое слово - это слово, которое формально подчиняется требованиям, исходящим от главного слова. Словосочетание всегда строится по принципу субординации - подчиняющего и подчиненного. Это непредикативное соединение слов. Однако в некоторых словосочетаниях связь между стержневым и зависимым словом может упрочниться, в результате чего оба теряют по отдельности часть смысла: это фразеологизмы, либо связи комплетивные (восполняющие) – четыре дома, стать учителем .

Словосочетаниями не являются: подлежащее и сказуемое; слова, связанные сочинительной связью; слово и относящееся к нему обособление; аналитические формы (буду читать); формы сравнительной и превосходной степени (более интересный).

Типы словосочетаний:

*по структуре : простые (бить баклуши ) и сложные (больше двух знаменательных слов: всегда готовый избивать до полусмерти старые баклуши ), говорил громким голосом – нельзя разложить на два словосочетания, следовательно простое

*по опорному слову : глагольные (прицельно стрелять ), именные (время обеда ) и наречные (смешно до слёз ),

* по синтаксической связи : 1. Согласование: зависимое слово подстраивает свою форму в соответствии с главным (полное согласование: наша кошка ; неполное (в числе, падеже): на семи ветрах ). 2. Управление: зависимое слово меняет форму под встроенным управлением главного (сильное управление (всегда меняется форма зависимого): нарушить тишину ; слабое (факультативное изменение): поливать из лейки или поливать цветы ) 3. Примыкание: «пристраиваемые» слова не меняют форму, т.к. это свойство не заложено в них: пулять наугад , буду лечиться .

* по смыслу : определительные, объектные, обстотельственные.

*по свободности : свободные (спать на спине ) и несвободные (спать без задних ног , девушка высокого роста ). Свободные словосочетания состоят из слов, сохраняющих своё лексическое значение, компоненты свободного словосочетания могут замещаться словами соответствующей категории: поздняя осень- ранняя осень- холодная осень, любить науку – любить труд – любить детей, говорить тихо – говорить ласково – говорить взволнованно. Однако свободные словосочетания могут быть лексически ограниченными: подслушать разговор лексически ограничено, так как семантика слова подслушать не допускает широкой сочетаемости (нельзя: подслушать лекцию).

Несвободные словосочетания состоят из слов лексически несамостоятельных, т.е. слов с ослабленным или утраченным лексическим значением. Несвободные словосочетания делятся на несвободные синтаксически и несвободные фразеологически . Синтаксически несвободные словосочетания – это словосочетания, лексически связанные и нечленимые в данном контексте: например, Ко мне подошла девушка высокого роста – несвободное словосочетание высокого роста, оно выполняет единую определительную функцию. А в предложении: Высокий рост выделял эту девушку в группе – оба слова лексически полноценны.

Фразеологически несвободные словосочетания – это словосочетания, обнаруживающие лексическую несамостоятельность компонентов применительно к любому контексту. Они постоянны и нечленимы для такого контекста: вверх дном, спустя рукава, бить баклуши.

4. Предложение как конструктивная единица синтаксиса. Понятие структурной схемы предложения. Общая характеристика двусоставных и односоставных предложений.

Предложение – это грамматически оформленная по законам данного языка, целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, оформления и выражения мысли. В понятие грамматической организации включается представление об основном признаке предложения как синтаксической единице – предикативности. Предикативность является содержательным признаком предложения. Это отношение содержания предложения с действительностью. Отличает предложение от других единиц. В предикативность входят модальность, синтаксическое время и лицо.

Структурная схема – тот отвлеченный образец, по которому построено предложение. Структурная схема строится из подлежащего и сказуемого. Структурные схемы лежат в основе разных предложений – однокомпонентных и двухкомпонентных. Например, предложения Наступила зима; Ученик рисует; Распустились почки на деревьях построены по глагольно-именному образцу; предложения Брат – учитель; Радуга – атмосферное явление имеют двухименную схему; предложения Темнеет; Холодает строятся по глагольному образцу. Парадигма предложения – возможные видоизменения структурной схемы. Полная парадигма семичленная: настоящее, прошедшее, будущее, сослагательное наклонение, условное действие, желательность действия, императив.

Актуально членение – это деление предложения на две части, предопределяемое коммуникативной связью. Тема входит в вопрос, а рема является ответом на вопрос к предложению. Порядок слов и интонация – это механизм.

Предложения считаются двусоставными , если его предикативное ядро представлено двумя позициями – подлежащего и сказуемого, и односоставным , если структура предложения предполагает лишь одну позицию главного члена.

Подлежащее вместе с его распространителями принято называть составом подлежащего, а сказуемое с его распространителями – составом сказуемого. Например, в предложении Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений - два состава: всегдашние занятия Троекурова – состав подлежащего, состояли в разъездах около пространных его владений – состав сказуемого. В предложении Взгрустнулось как-то мне в степи однообразной один грамматический состав.

При синтаксической характеристике односоставных и двусоставных предложений немаловажную роль играет интонация, которая определяется коммуникативным заданием предложения. Веник у порога – один состав. Веник – у порога – два состава, посредством паузы обозначается структурный эллипсис.

5. Основные грамматические признаки предложения: объективная модальность, синтаксическое время и лицо. Субъективная модальность. Понятие предикативности.

Предложение – это грамматически оформленная по законам данного языка, целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, оформления и выражения мысли. В понятие грамматической организации включается представление об основном признаке предложения как синтаксической единице – предикативности . Предикативность является содержательным признаком предложения. Это отношение содержания предложения с действительностью. Отличает предложение от других единиц. В предикативность входят модальность, синтаксическое время (протекание сообщаемого в рамках определённого времени) и лицо.

Модальность – применение категории наклонения глагола к предложению. Выразителем является сказуемому. Модальность реальная – изъявительное наклонение, модальность ирреальная – сослагательное и повелительное. Кроме общего значения модальности как отношения сообщаемого к действительности, предложение может заключать в себе и значение отношения говорящего к сообщаемому. Модальность первого плана называется объективной , модальность второго плана – субъективной . Объективная модальность выражена обязательно, субъективная – может быть выражена, может не выражена. Субъективная модальность – присутствие автора. Существует целая категория слов, которая выражает отношение автора – вводные слова.

Каждое предложение имеет определённую интонационную оформленность и завершённость.

6.Типы подчинительной связи в словосочетании (согласование полное и неполное, управление сильное и слабое, примыкание).

Связь между компонентами словосочетания всегда подчинительная , ибо всегда есть грамматически независимый и грамматически подчиненный ему компоненты. (зависимость, напоминаю, это когда зависимое слово подчиняется требованиям главного (род, падеж или число меняется, потому что так велит господствующее слово)

3 способа:

1. Согласование - формы рода, числа и падежа зависимого слова предопределяются формами рода, числа и падежа слова подчиняющего.

Согласование полное (т.е. в в роде, числе и падеже ) : зеленая трава, маленький мальчик, деревянное изделие или неполное : наша врач, бывшая секретарь (согласование в числе и падеже); озеро Байкал, на озере Байкал (согласование в числе); на семи ветрах, девятью мальчиками (согласование в падеже).

2. Управление - подчиненное слово принимает форму того или иного падежа в зависимости от грамматических возможностей господствующего слова и выражаемого им значения.

Управляемая словоформа - существительное или его эквивалент: подошел к соседу , подошел к отъезжающему . Господствующее - глагол, имя и наречие.

Управление сильное (переходные глаголы+то, что точно управляет падежной формой зависимых слов: послать письмо, нарушить тишину; девять дней, уйма времени;, верен долгу) и слабое (падеж необязательно меняется: стучать по столу, благодарить за подарок, улыбнуться другу, перебои в снабжении, перебои со снабжением, бедный духом, глубокий по мысли).

3. Примыкание - подчиненное слово, будучи неизменяемой частью речи или словоформой, изолированной от системы падежей, свою зависимость от господствующего слова выражает только местоположением и смыслом.

Примыкают наречия (или функционально близкие к ним словоформы), деепричастия, инфинитив. Например: читать вслух, приехать поздно, гулять днем,; ехать быстрее; хотеть учиться; очень хороший; совсем рядом, возможность отдохнуть.

7. Предикативные синтаксические связи в предложении (координация, соположение, тяготение).

Предложению свойственны особые синтаксические связи, отличные от связей в словосочетании. Между подлежащим и сказуемым - главными членами двусоставного предложения возникает взаимонаправленная синтаксическая связь , которая называется коордицацией : Я пишу , они пришли

Координация - взаимонаправленная связь, поскольку, с одной стороны, форма местоимения единственного или множественного числа предопределяет форму глагола-сказуемого, с другой стороны, форма сказуемого уподобляется подлежащему-местоимению. Кроме того, согласование осуществляется во всей парадигме (теплая погода, теплой погоды, теплой погоде…), а при координации объединяются только две словоформы (я пишу, она говорит), при согласовании отмечаются атрибутивные синтаксические отношения, а при координации - всегда предикативные синтаксические отношения.

Связь между подлежащим и сказуемым может быть формально не выражена : предикативные отношения выявляются на основе их взаимного расположения. Такая связь называется соположением . Например: Сад на горе. Деревья в цвету. Лес рядом. Он из служащих.

В приведенных предложениях связь устанавливается на основе логической последовательности, соположения словоформ относительно друг друга - понятие предмета всегда предшествует понятию признака.

Некоторым двусоставным предложениям с особой структурой сказуемого свойственна синтаксическая связь, называемая тяготением , где именная часть составного сказуемого соотносится с подлежащим через посредство третьего компонента , например: Он пришел усталый. Ночь выдалась холодной .

8. Типология простых предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, утвердительные и отрицательные, распространенные и нераспространенные, односоставные и двусоставные, полные и неполные).

Предложения как синтаксическая единица имеет разные уровни организации: грамматическую структуру представляет предикативная основа предложения; семантическую структуру – компоненты, выражающие значения субъекта и его предиката, действия; буссубъектного состояния и др.; коммуникативную структуру – компоненты, обозначающие тему и рему.

Поэтому типология предложений в русском языке строится на основании учета разных признаков – содержательных, функциональных, структурных.

По соотнесённости компонентов мысли (предмета мысли и его признака) предложения делятся на утвердительные (утверждается то, что высказывается о предмете мысли) и отрицательные (отрицается то, что высказывается о предмете мысли).

По коммуникативной целенаправленности и соответствующей интонации предложения – повествовательные, вопросительные, побудительные. Каждое из предложений этих типов может стать восклицательным при соответствующей эмоциональной окраске, передающейся особой восклицательной интонацией.

Предложения делятся на одно- идвусоставные в зависимости от того, имеют они один или два главных члена (подлежащее и сказуемое) в качестве организующих центров предложения.

По наличию или отсутствию второстепенных членов предложения делятся на распространенные и нераспространенные.

В полных предложениях словесно представлены все необходимые формальные звенья данной структуры (все синтаксические позиции), а в неполных – не все, т.е. одна или несколько синтаксических позиций данной структуры предложения оказываются незамещёнными по условиям контекста или ситуации.

Сочинительная и подчинительная связи в предложении.

Различаются два вида связи слов: сочинение и подчинение.

Сочинение – это соединение синтаксически равноправных, не зависящих одна от другой частей (слов в предложении, предикативных частей сложного предложения). Отношения между элементами при сочинительной связи обратимы; ср.: газеты и журналы – журналы и газеты; Шел дождь, и дул холодный ветер. – Дул холодный ветер, и шел дождь.

Подчинение – это соединение синтаксически неравноправных элементов (слов, частей сложноподчиненного предложения): читать книгу, любоваться закатом; Когда стемнело, в комнате зажгли свет.

В предложении используются оба вида связи – сочинение и подчинение, в словосочетании – только подчинительная связь.

Сложные предложения с разными видами связи - это сложные предложения , которые состоят не менее чем из трёх простых предложений , связанных между собой сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.

Для понимания смысла таких сложных конструкций важно понять, как сгруппированы между собой входящие в них простые предложения.

Часто сложные предложения с разными видами связи членятся на две или несколько частей (блоков), соединённых с помощью сочинительных союзов или бессоюзно; а каждая часть по структуре представляет собой либо сложноподчинённое предложение, либо простое.

Например:

1) [Печален я ]: [со мною друга Нет ], (с кем долгую запил бы я разлуку), (кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать весёлых много лет) (А. Пушкин).

Это сложное предложение с разными видами связи: бессоюзной и подчинительной, состоит из двух частей (блоков), связанных бессоюзно; вторая часть раскрывает причину того, о чём говорится в первой; I часть по структуре представляет собой простое предложение; II часть - это сложноподчинённое предложение с двумя придаточными определительными, с однородным соподчинением.

2) [Переулок был весь в садах ], и [у заборов росли липы , бросавшие теперь, при луне, широкую тень], (так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потёмках) (А. Чехов).

Это сложное предложение с разными видами связи: сочинительной и подчинительной, состоит из двух частей, связанных сочинительным соединительным союзом и, отношения между частями перечислительные; I часть по структуре представляет собой простое предложение; IIчасть - сложноподчинённое предложение с придаточным следствия; придаточное зависит от всего главного, присоединяется к нему союзом так что.

В сложном предложении могут быть предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи.

К ним относятся:

1) сочинение и подчинение.

Например: Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге (Лермонтов).

(И – сочинительный союз, как – подчинительный союз.)

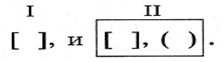

Схема этого предложения:

2) сочинение и бессоюзная связь.

Например: Уже давно село солнце, но лес еще не успел стихнуть: горлинки журчали вблизи, кукушка куковала в отдаленье (Бунин).

(Но – сочинительный союз.)

Схема этого предложения:

3) подчинение и бессоюзная связь.

Например: Когда он проснулся, уже всходило солнце; курган заслонял его собою (Чехов).

(Когда – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

4) сочинение, подчинение и бессоюзная связь.

Например: В саду было просторно и росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками и качелями.

(И – сочинительный союз, так что – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

В сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью рядом могут оказаться сочинительный и подчинительный союзы.

Например: Весь день стояла прекрасная погода, но , когда мы подплывали к Одессе, пошел сильный дождь.

(Но – сочинительный союз, когда – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи

Для того чтобы правильно расставить знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи, необходимо выделить простые предложения, определить тип связи между ними и выбрать соответствующий знак препинания.

Как правило, между простыми предложениями в составе сложного с разными видами связи ставится запятая.

Например: [С утра на солнце деревья покрылись роскошным инеем], и [так продолжалось часа два], [потом иней исчез], [солнце закрылось], и [день прошел тихо, задумчиво, с капелью среди дня и аномальными лунными сумерками под вечер].

Иногда два, три и более простых предложения наиболее тесно связываются друг с другом по смыслу и могут быть отделены от других частей сложного предложения точкой с запятой . Чаще всего точка с запятой бывает на месте бессоюзной связи.

Например: (Когда он проснулся), [уже всходило солнце]; [курган заслонял его собою]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной связью.)

На месте бессоюзной связи между простыми предложениями в составе сложного возможны также запятая , тире и двоеточие , которые ставятся по правилам расстановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении.

Например: [Уже давно село солнце], но [еще лес не успел стихнуть]: [горлинки журчали вблизи], [кукушка куковала в отдаленье]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной связью.)

[Лев Толстой увидел сломанный репейник] – и [вспыхнула молния]: [появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате] (Пауст.). (Предложение сложное, с разными видами связи: сочинительной и бессоюзной.)

В сложных синтаксических конструкциях, распадающихся на крупные логико-синтаксические блоки, которые сами по себе являются сложными предложениями или в которых один из блоков оказывается сложным предложением, на стыке блоков ставятся знаки препинания, указывающие на взаимоотношения блоков, при сохранении внутренних знаков, поставленных на своем собственном синтаксическом основании.

Например: [Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы], (что дикая вырубка мне стала как сад): [каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал], и [они все стали моими], и [это всё равно что я их посадил], [это мой собственный сад] (Пришв.) – на стыке блоков стоит двоеточие; [Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву], (чтобы достать из-под нее червяка); [в это время мы подошли], и [он вынужден был взлететь, не сбросив с клюва надетый слой листвы старой осины] (Пришв.) – на стыке блоков стоит точка с запятой.

Особые трудности вызывает постановка знаков препинания на стыке сочинительного и подчинительного союзов (или сочинительного союза и союзного слова). Их пунктуационное оформление подчиняется законам оформления предложений с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. Однако при этом выделяются и особого внимания требуют предложения, в которых несколько союзов оказываются рядом.

В подобных случаях запятая между союзами ставится, если дальше не следует вторая часть двойного союза то, так, но (в таком случае придаточное предложение может быть опущено). В других случаях запятая между двумя союзами не ставится.

Например: Надвигалась зима, и, когда ударили первые морозы, жить в лесу стало тяжело. - Надвигалась зима, и когда ударили первые морозы, то жить в лесу стало тяжело.

Можешь мне позвонить, но, если ты не позвонишь сегодня, завтра мы уедем. – Можешь мне позвонить, но если ты не позвонишь сегодня, то завтра мы уедем.

Я думаю, что, если ты будешь стараться, у тебя всё получится. – Я думаю, что если ты будешь стараться, то у тебя всё получится.

Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи

Схема разбора сложного предложения с разными видами связи

1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или невосклицательное).

3. Определить (по грамматическим основам) количество простых предложений, найти их границы.

4. Определить смысловые части (блоки) и вид связи между ними (бессоюзная или сочинительная).

5. Дать характеристику каждой части (блока) по строению (простое или сложное предложение).

6. Составить схему предложения.

ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ

[Вдруг навалился густой туман ], [как будто стеной отделил он меня от остального мира], и, (чтобы не заблудиться ), [я решил

Части сложного предложения должны быть обязательно соединены между собой при помощи сочинительной или подчинительной связи. Какая именно используется связь в сложном предложении можно определить по союзу и еще некоторым важным деталям. Так выделяют (ССП) и сложноподчиненные предложения (СПП).

Для начала следует вспомнить, что сложное предложение состоит из двух и более грамматических основ, которые имеют единое смысловое значение. От того, как эти основы взаимодействуют между собой, зависит тип предложения и требуемая пунктуация.

Например, предложение «Я пойду гулять» простое, оно имеет одну грамматическую основу. А вот если добавить к нему еще одну часть («Я пойду гулять, но сначала сделаю уроки»), то получится уже ССП с двумя основами «я пойду гулять» и «сделаю уроки», где в качестве сочинительного союза выступает «но».

Что такое сочинительная связь? Это взаимодействие двух и более частей, которые являются равноправными и не зависят друг от друга. Предложения с сочинительной связью определяются двумя простыми способами.

Необходимо:

- Задать вопрос от одной грамматической основы к другой – обычно в ССП это невозможно: «Утро было прохладное, но я поехал кататься на велосипеде».

- Попробовать разделить ССП на два отдельных предложения без потери смысла: «Солнце скрылось за холмом, и головки подсолнушков грустно поникли» — «Солнце зашло» и «Головки подсолнушков грустно поникли». Смысл не утерян, при этом одно предложение превратилось в два отдельных.

Яркие примеры можно встретить в русском фольклоре: «Волос долог, а ум короток», «Баба пляшет, а дед плачет», «Баба с возу, а кобыле легче», также они встречаются в описаниях природы и текстах-размышлениях.

Яркие примеры можно встретить в русском фольклоре: «Волос долог, а ум короток», «Баба пляшет, а дед плачет», «Баба с возу, а кобыле легче», также они встречаются в описаниях природы и текстах-размышлениях.

Части ССП обычно соединяются одноименными союзами, которые разделяются по типам: соединительные (и, также и др.), разделительные (или, либо, не то…не то и др.) и противительные (но, а, зато и др.).

Важно знать ! Сочинительная связь может использоваться не только для связи простых предложений в составе сложного, но и для связи однородных членов, причастных или деепричастных оборотов.

Подчинительная связь

Если использованы две и более грамматические основы, при этом они не равноправны, а зависят в некоем порядке друг от друга, то это сложное предложение с .

Если использованы две и более грамматические основы, при этом они не равноправны, а зависят в некоем порядке друг от друга, то это сложное предложение с .

СПП обязательно имеет главную часть и придаточную, причем от первой ко второй можно задать определяющий вопрос.

Например, «Вася вышел погулять, потому что его мама затеяла генеральную уборку». Главная часть «Вася вышел погулять», от нее задаем вопрос «почему он это сделал?» и в придаточной части ответ «потому что мама затеяла генеральную уборку».

Второстепенная или придаточная часть могут выступать как обстоятельство, определение или дополнение.

Определить такой тип взаимодействия можно:

- Задав вопрос от главного предложения к придаточному.

- Выделив грамматические основы и определив главную из них.

- Определить тип союза.

На письме такое взаимоотношение частей выделяться знаками препинания, а в устной речи – интонационной паузой.

Типы подчинительной связи

Чтобы правильно разобрать предложение на части и определить типы подчинительной связи, необходимо правильно определить главную часть и задавать вопрос от нее к придаточному.

Чтобы правильно разобрать предложение на части и определить типы подчинительной связи, необходимо правильно определить главную часть и задавать вопрос от нее к придаточному.

Придаточное может быть нескольких типов:

- Определительное отвечает на вопросы: какой? который? чей?

- Изъявительное отвечает на вопросы косвенных падежей, т.е. все, кроме именительного.

- Обстоятельственное отвечает на вопросы: где? куда? зачем? откуда? почему? когда? как?

Поскольку группа обстоятельственных придаточных очень объемная, то среди них выделяют еще подгруппы. Определить вид так же помогает вопрос.

Придаточное обстоятельственное бывает следующих видов:

- времени (когда? как долго?);

- места (где? куда? откуда?);

- причины (почему?);

- цели (для чего? с какой целью?);

- образа действия и степени (как? в какой мере? в какой степени?);

- сравнения (как?);

- следствия (что из этого следует?);

- условия (при каком условии?);

- уступки (вопреки чему?).

Важно! Вид придаточного определяют именно по вопросу, а не по типу подчинительного союза или союзного слова. Так, например, союзное слово «где» может употребляться не только в обстоятельственных придаточных места, но и в придаточном определительном: «Я спешу в тот дом (какой?), где я раньше жил».

Типы связи в СПП

Поскольку подобное предложение часто в своем составе содержит сразу несколько придаточных, в нем следует также определять и подчиненные отношения:

Поскольку подобное предложение часто в своем составе содержит сразу несколько придаточных, в нем следует также определять и подчиненные отношения:

- Последовательное подчинение. Каждая придаточная часть относится к слову из предшествующей придаточной части («Я напевал песню, которую услышал вчера, когда мы гуляли по парку»).

- Однородное подчинение. По структуре напоминает однородные члены предложения. Придаточные части отвечают на один вопрос и относятся к одному и тому же слову в главном предложении, при этом подчинительные союзы могут быть разные («После случившегося я не понимала, как жить и что делать дальше, как забыть все и начать жизнь заново»). Постановка знаков препинания подчиняется тому же правилу, что и пунктуация при однородных членах предложения.

- Параллельное подчинение. Придаточные относятся к одному и тому же главному предложению, но отвечают на разные вопросы: «Мне там было скучно, несмотря на толпу людей, потому что там мне никто не был интересен».

Важно! Могут встречаться предложения и с комбинированным подчинением.

Тонкости пунктуации

Не менее важно знать, какие знаки препинания должны ставиться в ССП и СПП, ведь части обязательно соединяются союзом – служебной частью речи, которая не склоняется, не спрягается и соединяет однородные члены или простые предложения в составе сложного. Именно союз помогает понять, какой тип связи используется в предложении.

Сочинительная и подчинительная связь в предложениях предполагает употребление одноименных союзов. При этом любой из них обязательно выделяется запятой на бумаге, а при чтении – интонационной паузой.

Сочинительная и подчинительная связь в предложениях предполагает употребление одноименных союзов. При этом любой из них обязательно выделяется запятой на бумаге, а при чтении – интонационной паузой.

К подчинительным союзам относят: что, как, чтобы, едва, лишь, когда, где, откуда, столько, до какой степени, как будто, словно, потому что, если, несмотря на то, хотя и др.

Сочинительная связь в предложении и словосочетании определяет употребление союзов: и, да, не только, также, но и, тоже, как …, так и, или, либо, то, зато, однако, тоже, также, то есть и пр.

Но предложения бывают и бессоюзными, в таком случае его части разделяются не только запятой («Солнце взошло, петухи привычно затянули утренние песни»), но и другими знаками препинания:

- двоеточием: «Я говорил тебе: опаздывать нельзя!»

- точкой с запятой: «На небе зажглись звезды, наполнив ночь светом; почувствовав ночь, вдалеке завыл волк на высоком холме; рядом на дереве закричала ночная птица».

- тире: «На улице льет как из ведра — выйти погулять невозможно».

Полезное видео

Подведем итоги

Наличие сложных предложений делают письменную и устную речь яркой и выразительной. Их часто можно встретить в художественной литературе и публицистических статьях. Наличие сложных конструкций позволяет человеку правильно и последовательно выражать свои мысли, а также показывать свой уровень грамотности. Ошибки в пунктуации, напротив, свидетельствуют о низкой речевой культуре и безграмотности.

Сайт для садовода-огородника. Агрохимикаты, удобрения. Садовая техника

Сайт для садовода-огородника. Агрохимикаты, удобрения. Садовая техника